広域災害時の自治体間の相互応援体制のあり方

東日本大震災から3年

目黒公郎

2014年3月1日

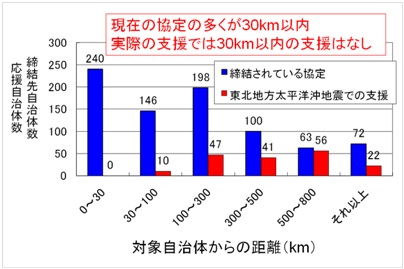

図1の青の柱状図は東日本大震災の発災前(2011年当初)に、市区町村間で締結されていた災害時相互応援協定を対象自治体間の距離で整理したものである。対象自治体は、我が国の市区町村の人口分布に基づき、人口規模別の市区町村数の割合に応じて、ランダムサンプリングした全国の66の市区町村である。自治体の規模が違うので一律には評価できないが、平均すると12.4の自治体を相手に相互応援協定を結んでいることがわかる。自治体間の距離は30km以下が全体の29.%強、同様に100km以下が約47%と、比較的近距離の自治体間で多くの協定が結ばれている。これは被害をもたらすハザードの規模と発生頻度を考えれば合理的であり、被災自治体の近傍の自治体が被災していなければ、そこから支援を受けることが効率的だ。しかしハザードの空間的な広がりが大きい場合、周辺自治体も同時に被災するので、周辺自治体からの支援は望めない。このようなケースでは、被災していない遠方の自治体からでないと支援を受けることができない。

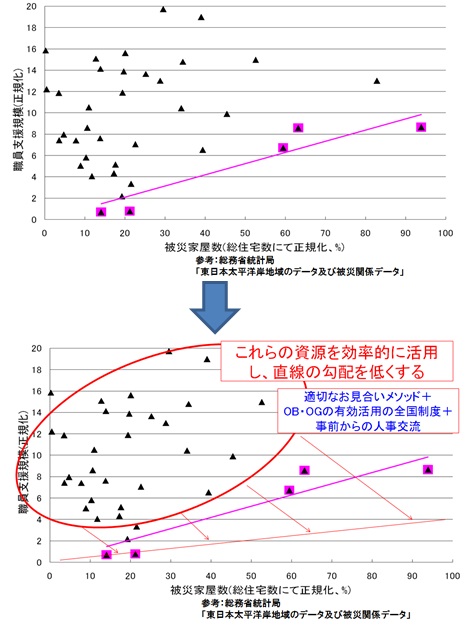

東日本大震災はまさにその典型的な事例(図1の赤の柱状図)である。これは震災発生から翌年の3月末までに、被災地に支援を送った自治体と支援を受けた自治体の距離を整理したものである。震災前の相互応援協定では全体のわずか8%以下であった500〜800kmの自治体間での支援が全体の約32%を占めている。図2の上段は、他自治体からの支援を受けた被災自治体の被災程度を横軸に、支援した自治体の規模を縦軸にとったグラフである。横軸の被災程度は被災建物数を全建物数で除したもので、縦軸は支援に入った自治体群(単数でも複数でも)の総職員数が、支援を受けた被災自治体の職員数の何倍であったかを表している。両者の関係の下限値をとって近似直線を引くと、被災建物が全体の約1割になると被災自治体の職員数とほぼ同数の職員数を有する自治体群からの支援が必要で、この関係はほぼ比例関係にあることがわかる。

東日本大震災は被災エリアの面積は大きいが人口密度が低かったことが幸いしているが、首都直下地震や南海トラフ沿いの巨大地震の発生時には、被災人口や被災建物数は遥かに大きくなる可能性が高い。その点では、今回のように比較的被災程度が低い自治体が大勢の職員数を有する自治体群からの支援を受ける状況は適切ではない(図2上段の直線の上の自治体)。このような状況を考えると、被災程度に応じて適切な職員数を有する自治体群から支援を受けるため協定先を選ぶ方法(お見合いメソッド)が重要になる。図2の直線から、各自治体で想定する被害量から支援相手の規模(総職員数で評価)を、その被害を及ぼすハザードの空間的な広がりから支援自治体との距離を求めることができる。これが徹底されると、直線の勾配を低く、全体として支援効率の高い体制が整う。選定された相手自治体が、どこ(位置と規模)と協定を結んでいるかを確認することも重要である。理由は通常複数自治体と協定を結んでいる相手自治体が自分の周辺自治体とも協定を結んでいる場合は、期待通りの支援を受けることが難しくなるためだ。

また支援に入った職員が被災自治体職員への遠慮から、補助的な業務に付く傾向があるが、これは被災経験を持つ自治体職員の経験の有効活用の上でも、被災していない自治体の職員が被災自治体を対象に防災活動を効率的に学ぶ上でも改めるべきだ。具体的には支援者が被災自治体内で積極的に活動できる環境整備が大切で、そのためには平時からの人事交流が重要となる。

なお、支援自治体も被災地支援に多くの人材を割くと人員不足になり、地元での自治体サービスの質の低下を招く。これを改善する手立てとしては、被災地支援に出た人材の補充として、経験を有するOBやOG職員を活用することである。被災地に出向いての活動は難しくても、元気なOBやOGは過去の経験から地元での自治体サービスを支援することは可能であり、これを全国規模で実施できる法制度を含めた環境整備が必要である。