冬期道路の「予防的通行止め」 大雪時の道路交通確保の考え方の転換の浸透に向けて

特集:災害の事前予防ー荒川放水路通水100年、計画運休10年、予防的通行止め1年

国土交通省 関東地方整備局道路部長

野坂周子

2024年12月1日

もともと国で管理する国道は、大雪時であっても「自ら管理する道路を出来るだけ通行止めにしないこと」を目標に対応してきた。これに転機が訪れたのは平成30 年である。1 月、東京都心の積雪で、首都高速道路で大規模な車両滞留が発生し、通行再開に最大4 日間を要した。続く2 月4 日からの大雪では、国道8 号の福井・石川県境付近において、大規模な車両の滞留が発生し、その通行再開に3 日間を要した。

これらを契機として、冬期道路交通確保対策検討委員会(以下、委員会)が設置され、集中的な大雪時は、道路ネットワーク全体として大規模な車両滞留の抑制と通行止め時間の最小化を図るとする提言が取りまとめられた。これを受け、国土交通省では、大雪時に急な上り坂で大型車等が立ち往生しやすい場所等を「予防的通行規制区間」として設定した上で、除雪のための通行規制を開始した。

しかし、令和2 年12 月に関越自動車道月夜野IC ~小出IC 間にて、令和3 年1 月に北陸自動車道福井IC ~金津IC 間にて、解消までに2 日以上を要する大規模車両滞留が発生した。再び、委員会にて議論がなされ、「人命を最優先に、幹線道路上の大規模な車両滞留を徹底的に回避する」という、より強い目標が定められ、「広範囲に躊躇なく通行止めを行うとともに、除雪能力を超える降雪に対しては、高速道路と並行する国道等を同時に通行止めするなどを行うべきである」とされた。

令和6 年2 月5 日に関東甲信地方の警報級の大雪が予報された。1 月24 日~25 日の記録的な集中降雪により、名神高速道路(関ヶ原地区)で大規模な車両滞留が発生した直後であり、高速道路会社は、東名、中央高速を含む首都圏の高速道路のほぼ全線を予防的に通行止めとすることを決定していた。高速道路の通行止めで行き場を失った車両は並行する国道をめがけて集中する。例えば東名高速に並行する国道246 号の玉川高架橋・新二子橋は勾配があり、車両滞留が起こりやすい。大規模な車両滞留を出さないために、国道246 号の環状8 号線より西側区間など、前例のない大規模な「予防的通行止め」を実施することを決定した。

降雪開始の前日、2 月4 日19 時に記者会見等を実施し、通行止めの実施予定を公表したが、結果は伴わなかった。2 月5 日午後、高速道路の通行止めを受け並行する国道をめがけきた車両からは、交通規制を実施している職員に罵声が浴びせられ、国道まで止めるとは聞いていないという批判の声がSNS 等を通じて寄せられた。

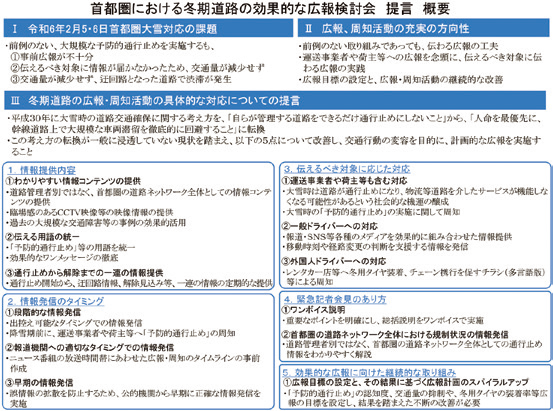

事前広報のあり方を改善するため、令和6 年3 月4 日、首都圏における冬期道路の効果的な広報検討会(以下、検討会)を設置し、3 回の議論を積み重ねた。提言概要を図に示す。

検討会での議論は刺激的であった。広報する内容、タイミング、広報媒体など、多くの示唆を受けた。国民が情報を入手する媒体も大きく変化している。また、交通行動の意思決定をしている者が誰かに着目する視点が欠けると、行動変容はもたらされない。特に物流については、荷主に働きかける必要性について強い指導があった。また、外国人ドライバー対応にも示唆があった。外国人観光客によるレンタカーが滞留車両となり、車列を積み上げた事例も出てきている。

「予防的通行止め」という言葉に自信を失い、これでは伝わらないのではないかといった議論になった際、座長からぶれずに歩むよう指導があった。鉄道の計画運休が着目されたのは、2014 年10 月、台風19 号の接近に伴いJR 西日本が京阪神地区の全路線の運休を実施した時である、当時は批判的な意見も寄せられたが、その後10 年、鉄道会社は工夫を重ね、計画運休の概念は定着しつつある。

我々も、「予防的通行止め」の批判に真摯に向き合いつつ、概念の定着に向けた継続的な努力を続け、結果として、国民の安全と安心な交通環境を確保していきたい。