地震時の火災対策としての建物の耐震性確保の重要性

連載:関東大震災100年・これからの100年 第2回

目黒公郎

2022年3月1日

大正関東地震(1923 年)の発生から約100 年。首都圏に被害を及ぼす巨大地震(マグニチュード8 級)は、また必ず起きるに違いない。であるならば、それに備えて、我々には何ができるのだろうか。帝都復興計画によって作られてきたこれまでの東京を振り返り、次の大地震の発生までにやるべきことを考えていきたい。

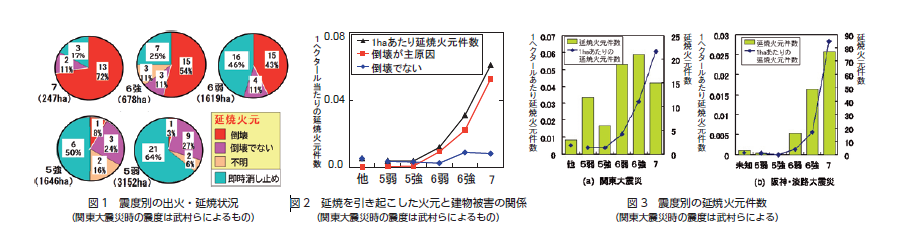

図1 は1923 年関東大震災時の火災(震後火災)に関して、私の研究グループが、当時の調査結果と武村ら(2003)の、木造建物の全壊率から評価した震度を用いて整理したものである。この図を見れば、震度の大きな地域(全壊率の高い地域)で多くの火災が発生するとともに、その多くが延焼火元になっていることがわかる。一方で建物被害率が低い地域では、出火してもその多くが即時に消し止められている。また、図2 を見れば、全壊率の高い地域でも、火元家屋が倒壊していないケースでは、多くが消し止められている。初期出火した火災に対する消火活動は、揺れている最中に行うわけではないので、対象地域の揺れの強さの問題ではなく、建物の被災程度が重要なことがわかる。またこの状況は、裸火(直火)を多用していた関東大震災時にのみに特有ではなく、図3 を見れば現在でも同様なことがわかる。

直火を多用していた関東大震災の時代の火災と、通電火災が主な原因となっている最近の震後火災では出火原因が異なっている。しかし初期出火と建物被害には高い正の相関があるし、出火原因が何であれ、延焼火災は

出火した火元に対して適切な消火活動が実施されない場合に起こる。震後火災は同時多発なので、公的消防の対応力をはるかに超える。しかし、小規模な火災から始まるので、市民による自主消火が効果的だ。ところが、この市民による初期消火が建物の揺れ被害で困難になる。この背景には次の五つの理由があり、そのうちの四つは被災建物の問題である。

一つ目は初期消火の担い手である市民が被災家屋の下敷きになり対応できなくなる。二つ目は初期消火可能な市民が下敷きになった人々の救出を優先し、初期消火が後回しになる。三つ目は壊れた建物の下や中からの出火では、素人による消火は困難である。四つ目は倒壊家屋による道路閉塞により、市民も消防士も火災現場に到達できない。五つ目は地震の後の同時多発の火災も平時の火災と同様に考え、消防士が駆けつけてくれると勘違いし、初期消火のタイミングを逃す。このように、震後火災の効果的な対策において建物の耐震性の確保は最重要であるが、その認識が一般的に低いので注意喚起が必要だ。