御嶽山噴火後の火山研究

特集:2014年御嶽山噴火災害から5年 火山防災はどのように変わったか?

東京大学 地震研究所 観測開発基盤センター 教授

森田裕一

2019年9月1日

戦後最大の火山災害となった2014年御嶽山噴火の発生により,火山研究を取り巻く情勢が変化し,火山研究も変わろうとしている.

1.火山防災協議会における火山専門家の立場

御嶽山噴火では多くの登山客が犠牲となったことから,2015年に活動火山特別措置法の一部が改訂され,全国の約50火山に対して,その地元自治体は火山噴火の警戒・避難体制の整備のため火山防災協議会を設置することが義務付けられた.その構成員として,行政機関の職員だけでなく,観光関係団体とともに火山専門家の参加も規定された.ここでの専門家は,当該火山を研究している研究者を想定しており,今後発生が想定される火山災害についてのアドバイスが求められている.つまり広範な火山学の知識よりも,防災協議会が対象とする火山についての知識が求められる.残念ながらこの図式は,学術としての火山学の発展の方向とは必ずしも合致しない.火山噴火は頻度が少ないため,特定の火山だけを対象としても目覚ましい研究成果が挙げられない.火山研究者は個々の火山の特性を知ることよりも,火山活動や噴火現象の普遍性を見出すことにより興味を持っている.学術研究の特性と社会的なニーズの板挟みに,火山研究者は直面することになった.

2.監視と観測研究

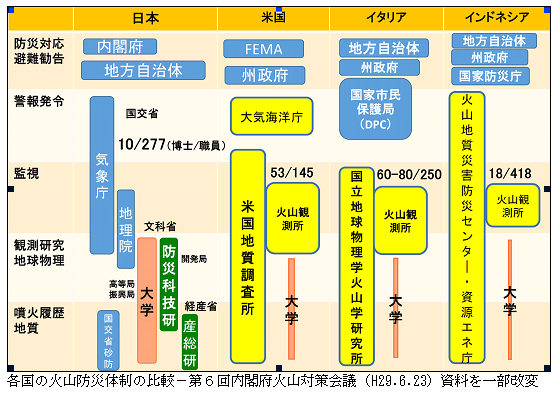

このような学術の方向と社会ニーズのギャップを,諸外国ではどのように解決しているのであろうか?下図は内閣府火山対策会議が取りまとめた我が国と諸外国との火山監視・研究体制の違いである.アメリカ,イタリア,インドネシアでは,火山の監視と観測研究を単一の国立研究機関が担っている.一方,日本では色々な機関が縦割りで役割分担し,予算や定員の獲得や配分は,それぞれが独立して行うので,必ずしも国全体として最適化されていない.また,監視機関の専門性でも他国とは異なる.調査時点で,気象庁の火山監視・防災情報発表に係る定員は277名であるのに対して,そのうち博士号取得者はその約4%の10名である.一方,米国地質調査所やイタリア地球物理学火山学研究所では職員の3分の1が博士号取得者で,監視と研究を一体化した体制で,職員の専門性も高い.これは,噴火ハザード予測が,現在も発展途上であり,新たな研究成果をすぐに監視に取り込む必要性や,多くの火山を同時に観測して火山研究を推進することにより,個々の火山の特性を知りつつ火山活動の普遍性を追究できる研究環境を整え,将来の火山防災に必要な火山研究の発展を促がすことを狙っている.

3.最近の動き

諸外国のような監視と研究を一体化した機関の創設を直ちに実現できない我が国では,文部科学省が新たな課題解決型研究事業の「次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト」を2016年より開始した.この事業の特徴は,火山ハザード予測研究の高度化と併せて防災協議会に参画する火山専門家の不足を解消することを目指し,研究の推進と人材育成を同時に実施する点である.研究事業も人材育成も機関を越えて全国の研究者が協力する体制を構築し,これまで日本の火山学で弱かった火山化学分野にも力を入れる等の新たな試みがなされている.科学技術・学術審議会測地学分科会が建議して推進している地震火山の観測研究が,大学中心の個々の研究者の自由な発想を重んじるのに対して,機関横断の組織的な研究を展開するものであり,両輪となって火山研究を推進する仕組みが整いつつある.

4.最後に

最近導入された「水害・土砂災害に対する警戒レベル」と比較すると,「噴火警戒レベル」は制度的にも科学的な信頼性においても極めて脆弱である.同じ「警戒レベル」でありながら,これほど大きな差異があることを国民は理解し,許容してくれるだろうか.違いはハザードの予測の精度の差に起因する.大雨の予測は比較的完成度の高い数値予報に基づいているが,火山噴火の予測は過去の数少ない噴火事例をもとに監視現場で行うもので,決して精度が高いものではない.2019年8月の浅間山のように噴火発生後にレベルを上げるということもある.今後,このギャップを少しずつでも狭めるように,機関の壁を越えて火山研究を推進することが求められている.