関東大震災の教訓を首都直下地震対策に活かす

防災コラム

目黒公郎

2013年9月1日

ちょうど90年前の1923(大正12)年9月1日に発生した大正関東地震による被害(関東大震災)は、南関東を中心に広域にわたった。10.5万人に及ぶ死者行方不明者は、東京、神奈川、千葉、静岡、埼玉、山梨、茨城の順で多かったが、震源に近い神奈川県下では、小田原や横浜などを中心に、激しい揺れによる建物倒壊や火災、崖崩れ(土石流含む)や液状化による地盤沈下、沿岸部では津波による被害を受けた。しかし犠牲者数が最大であった東京では、7万人以上の死者行方不明者の約95%にあたる6.5万人以上が焼死者であったことから、延焼火災の問題が大きく取り上げられ、その後の都市震災対策の大きな柱になった。しかし、著者らの研究により、関東大震災においても阪神・淡路大震災においても、延焼火災の原因として、建物倒壊が大きな影響を及ぼしていたことが分かっている。当時指摘された様々な防火対策は対処療法としての価値はあるが、より重要なのは建物の耐震化である。

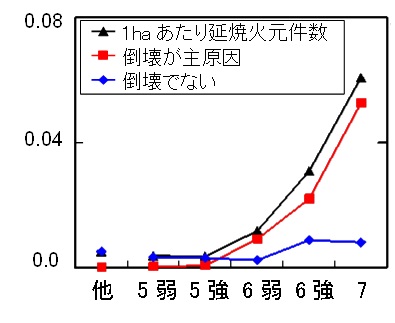

同時多発である震後火災は公的消防の対応力を大きく上回るが、出火直後から大規模ではないので市民の自主消火が可能でかつ最も効率的である。しかし建物倒壊が発生すると、「初期対応すべき市民がその下敷きになって対応できない」、「その市民を助け出すことを優先し、初期消火が遅れる」、「倒壊建物下の出火対応は素人では難しい」、「狭い道路では、倒壊建物による閉塞で火災現場にはアクセスできない」などの理由から、市民の初期消火が難しくなる。それを証明しているのが下図である。

1ヘクタールあたり延焼火元件数

木造建物倒壊率から求めた震度(武村による)と延焼火元数の関係

(倒壊していない建物からの出火では初期消火によって延焼が免れた)