早朝ワークショップ+シンポジウム

特集:阪神・淡路大震災から30年

准教授

沼田宗純

2025年3月1日

平成15 年7 月31 日、中央防災会議「第1 回災害教訓の継承に関する専門調査会」が開催された。本専門調査会の目的は、過去の大規模災害に関する被災状況、政府の対応、国民生活や社会経済への影響を体系的に収集し、被災の経験と国民の知恵を適切に継承することである。これにより、防災意識の啓発を図るとともに、将来の災害対応に資することを目的としている。

この専門調査会は、平成22 年12 月22 日の第15 回まで開催され、多くの災害に関する詳細な検証結果が報告書としてまとめられている。

こうした取り組みを踏まえ、東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(Disaster Management Training Center, DMTC)では、2023 年1 月には関東大震災に関する勉強会とシンポジウムを実施した。これに続き、2024 年12 月からは阪神・淡路大震災の教訓を学び、その教訓を現代に活用することを目的とした勉強会とシンポジウムを開催した。

本勉強会は、阪神・淡路大震災の教訓を振り返り、その教訓をどのように活かすべきかを多角的に検討し、実践的な提言につなげることを目的とした。

勉強会とシンポジウムスケジュール

本勉強会は全5 回にわたり6 時から8 時に実施した。初回(12 月1 日)は自己紹介と分科会を決定し、第2 回(12 月8 日)では初動対応、第3回(12 月15 日)では被災地の応急対応について議論した。第4 回(12月22 日)では、本格的復旧・復興の始動期における課題を整理し、復興の長期的な視点を踏まえた継続的な対策について検討した。最終回となる第5 回(2025 年1 月12 日)では、各分科会の議論をまとめ、シンポジウムでの発表準備を行った。シンポジウムは2025 年1 月18 日にZoomを用いて実施した。

使用教材

勉強会では、内閣府が作成した「阪神・淡路大震災教訓情報資料集」を教材として使用した(図)。参加者は事前に資料に目を通し、災害の教訓をもとに、解決された課題や未解決の課題、さらには今後発生が懸念される首都直下地震や南海トラフ巨大地震への備えについて議論を深めた。

参加者と分科会の構成

本勉強会の枠組みとして、7 つのテーマ(「ガバナンス・組織運営」「災害情報」「救助・災害医療支援」「避難・被災者支援」「地域再建支援」「社会基盤システム再建」「社会経済活動回復」)の観点から議論を行った。参加者は約30 名で、5 つのグループに分かれて各テーマに沿った議論を進めた。参加者の中には阪神・淡路大震災を経験された方もおり、当時の経験も直接聞くことができた。それぞれのグループは、設定した研究テーマに基づき勉強会でディスカッションを重ね、最終的にシンポジウムで議論

の成果を発表する流れとした。

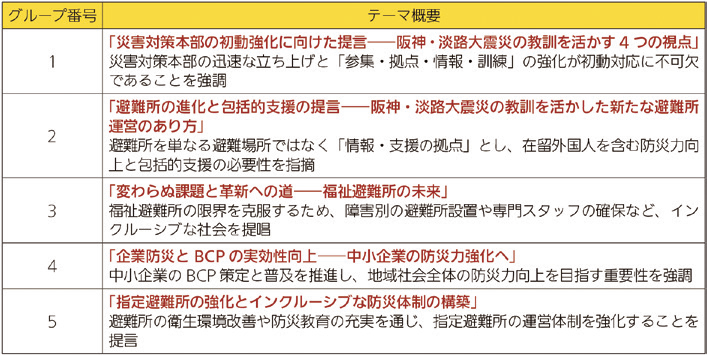

各グループがまとめた内容を表1 に示す。全体として、避難所に関する議論が多くを占める結果となった。その背景には、阪神・淡路大震災から30 年が経過した現在でも解決されていない課題があること、また、社会の変化に伴い避難所の運営がますます複雑化していることが挙げられる。内閣府の報告書によると、第1 期・初動対応(初動72 時間を中心として)で避難所の7割が当日に開設されたが、被害の大きかった地域では、市・区職員や教職員の到着が間に合わず、避難者が鍵を壊して入り込んだとこ

ろもあったなど、現在も共通する内容が多数あった。

まとめ

本勉強会とシンポジウムでは、阪神・淡路大震災から30 年の節目に、内閣府の報告書をもとに課題を整理し、現在の状況や未解決の課題を検討した。災害対策の実行力を高めるため、残る課題の解決策を提示するとともに、その教訓を次代に継承する重要性を強調した。特に、専門人材の制度化や教育の重要性は、単なる課題解決にとどまらず、強靭な社会を築くための政策として実現を期待する。

www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/hanshin_awaji/download

/index.html より)