荒川放水路通水100周年を迎えて

特集:災害の事前予防ー荒川放水路通水100年、計画運休10年、予防的通行止め1年

国土交通省 関東地方整備局

荒川下流河川事務所

2024年12月1日

荒川は、埼玉県秩父山地の甲武信ヶ岳(標高2,475m)を源とし、東京湾までを流れる幹川流路延長173km、流域面積2,940km2の一級河川である。

かつての荒川(現在の隅田川)は、その名のとおり「荒ぶる川」として、江戸時代から明治時代にかけて沿川で洪水被害が頻発していた。特に大きな被害をもたらした1910 年(明治43 年)の洪水では、死者・行方不明者399 人、浸水及び全半壊・流出戸数約28 万戸の甚大な被害をもたらした。

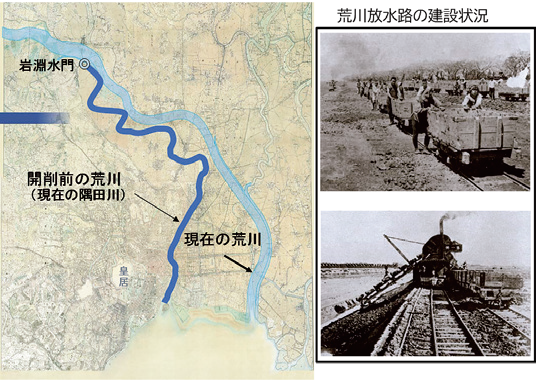

この大洪水を契機に、明治政府が東京都北区岩淵の下流から中川の河口方面に向けて、延長約22km、幅約500m の荒川放水路を建設することとなった。放水路建設に必要とされる用地も広大であり、移転を余儀なくされた住民は約1,300 戸、民家や田畑をはじめ、鉄道や寺社も含まれた大規模なものであった。工事は地面が平らでない箇所については人手による人力掘削が主流で、その後、蒸気掘削機による機械掘削や、機械掘削で取り除けない低水地は、浚渫船による掘削が行われた。工事中には何度も台風や高潮に見舞われ、工事用の機材や船舶が流出することもあり、さらに関東大震災では工事中の堤防に亀裂が入り、完成したばかりの橋が破損するなど大きな被害を受けた。この大規模な工事を乗り越え、1924 年(大正13 年)に通水し、1930 年(昭和5 年)に荒川放水路として完成した。荒川放水路完成後は、かつてのように沿川で洪水被害が頻発することはなくなり、我が国の発展とともに沿川都市に急激な人口・資産の増加を支えてきた。その一方で、戦前から昭和40 年代にかけて、増加する水需要等を支えるための地下水の汲み上げや、水溶性天然ガスの汲み上げによる広域地盤沈下が発生し、荒川下流域には、満潮位以下の土地、いわゆるゼロメートル地帯が広範囲に広がり、水害リスクを抱えることとなった。

荒川下流域は、我が国の社会、経済、政治、文化の中心として、人口・資産の集積、道路・鉄道網の発達、地下鉄や地下街などの地下空間の高度利用等、高密度に開発された首都東京の東部を氾濫区域として抱えている。仮に荒川の堤防が決壊した場合には、我が国に壊滅的な被害が生じ、その機能が著しく損なわれることから、国土交通省では、首都圏の災害の防止・軽減を図り、流域の人々が安心して暮らすことができるよう、洪水調節機能を有する荒川第二・三調節池の整備や低い堤防をかさ上げするため京成本線荒川橋梁の架替等の様々な事業、施策を展開・推進している。

荒川放水路は、2024 年(令和6 年)に通水から100 周年を迎えた。これまで一度も決壊することなく水害から人々の命と暮らしを守り、大都市に残る貴重なオープンスペースとして、多くの人々の憩いと安らぎの場として、動植物の生息・生育・繁殖の場として、地域の発展を支え続けてきた。一方、世界的な地球温暖化、気候変動に伴い全国各地で相次ぐ水害は、荒川流域も決して他人事ではない。流域のあらゆる関係者が協働して総合的・多層的に地域づくりを行う「流域治水」の取組を進め、これからも安心して暮らしていける強靱で持続可能な地域としてより良い形で将来に引き継いでいくことを目指していく。